Aktuelles 2025

24.07.2025 - Die vom Aussterben bedrohte Zippammer wurde erstmals am Heppenheimer Schlossberg beobachtet

Mit der Zippammer hat sich am Schlossberg eine der am stärksten bedrohten Brutvogelarten in Deutschland erstmals eingestellt. Sie gilt bundesweit in ihren wenigen Vorkommensgebieten als vom Aussterben bedroht (Rote Liste 1). Die heimlich lebende Zippammer benötigt, wie die bereits in guten Beständen hier siedelnde Zaunammer, ein trocken-warmes Klima, beweidete kurzrasige Wiesen, Trockenrasen mit in Teilen offenen Bodenstellen, wo sie zahlreiche Insekten erbeuten kann. Sie brütet am Boden oder in niedrigen Höhen in Mauern oder Büschen. Die Reviere sind selten größer als 2ha. Abzuwarten bleibt nun, ob sie sich ebenso erfolgreich wie die Geschwisterart Zaunammer dauerhaft am Schlossberg ansiedeln kann. Unsere Beweidungsflächen, die zahlreichen Trockenmauern und Gebüsche bieten der Zippammer günstige Bedingungen für mehrere Brutpaare. Entscheidend für ihr Vorkommen scheinen ganzjährig insektenreiche Lebensräume mit gutem Überblick und somit sind unsere beweideten Steilhanglagen besonders günstig für ein Vorkommen der Art. Die schnell abtrocknenden steilen Hänge mit über 30° scheinen im Rahmen der Beweidung besonders geeignete Bedingungen mit lückiger Vegetation und zahlreichen offenen Bodenpartien für die Art zu bieten. Die Ansiedlung auf unserer neuen Fläche bereits im ersten Jahr ist bemerkenswert, da bei der Zippammer aufgrund desolater Bestände kaum ein Populationsdruck bestehen dürfte.

Auch der Uhu, unsere größte heimische Eule, ist seit Jahren am Schlossberg in einem ehemaligen Steinbruch heimisch geworden und hat dort in diesem Jahr erfolgreich drei Junge großgezogen. Brutplätze des Uhus befinden sich überwiegend in Nischen und Höhlen von Steinbrüchen, er tritt aber auch als Bodenbrüter in Wäldern auf, gelegentlich werden verlassene Greifvogelnester als Brutplatz genutzt. In der Wahl ihres Lebensraumes sind Uhus sehr anpassungsfähig, so halten sie sich auch in menschlichen Siedlungen auf und sogar hohe Gebäude dienen ihnen manchmal als Brutplatz. Hier finden sie neben ihrer Hauptbeute den Ratten auch zahlreiche weitere Beutetiere, wie Krähen, Elstern, Singvögel und sogar Igel und Insekten dienen ihnen als Nahrung. Für den Erhalt zahlreicher heimischer Eulen und Käuze ist es entscheidend keine Nagergifte auszubringen, da auch sterbende oder tote Ratten und Mäuse von Eulen gefressen werden.

Die dämmerungs- und nachtaktive Eule hat ein sehr gutes Sehvermögen. Durch die starr nach vorne gerichteten Augen hat der Uhu jedoch ein eingeschränktes Gesichtsfeld, was durch Kopfdrehungen von bis zu 270° ausgeglichen wird.

Nachdem der Uhu in der Mitte des 20. Jahrhunderts durch Jagd und den Einsatz von DDT als fast ausgerottet galt, konnte er durch Zuchtprogramme und Auswilderungsmaßnahmen wiederangesiedelt werden. Als Anhang I-Art der EU-Vogelschutzrichlinie gilt der Uhu als streng geschützte Art für deren Schutz besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen, sowie spezielle Schutzgebiete einzurichten sind. Heute ist er im Bestand gesichert und besiedelt alle ihm zusagenden Gebiete. Die Reviere umfassen im Durchschhnitt 30km².

Die Brutzeit der Uhus beginnt meist im März. Nur bei günstigem Nahrungsangebot kommt es zur Brut. Das Weibchen legt 2 - 5 Eier, die es ca. 35 Tage alleine bebrütet. Im Alter von ca. 4-5 Wochen verlassen die Jungen den Brutplatz und erkunden neugierig die Umgebung, bis sie mit etwa 10 Wochen voll flugtüchtig sind. Dabei werden sie von den Eltern weiter mit Nahrung versorgt und machen sich durch weithin hörbare ständige Bettelrufe bemerkbar. Endgültig selbstständig sind die Jungvögel erst mit etwa 5 Monaten.

Junguhus verlassen allabendlich die schützenden Nischen und Einstände des Steinbruchs und können dann auch auf Dächern im Umfeld gut beobachtet werden. Von hier aus erkunden sie ihr Revier bis zu dem Moment, wo sie das Geburtsrevier verlassen und eigene Reviere suchen.

21.07.2025 - Kann der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling in einem seiner wenigen Kernvorkommen in Südhessen noch gerettet werden - aktuell steht er kurz vor dem Aussterben - siehe unter Aktuelles weiter unten

Nach einem ersten Treffen im Herbst 2024 mit verschiedenen Akteuren aus dem amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutz, wo die wichtigsten Flächen für das Überleben des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings festgelegt wurden und durch das Amt für ländlichen Raum des Landkreises Bergstraße Bewirtschaftungsverträge mit den Landnutzern vereinbart wurden, zeigen sich bemerkenswerte Erfolge bereits im ersten Jahr der Umsetzung. Entscheidend für überlebensfähige Bläulingsvorkommen ist die Mahdruhe von Anfang Juni bis Mitte September, an diesem Zeitraum gibt es artökologisch keinen Verhandlungsspielraum. Wichtig ist zudem eine zweischürige Nutzung der Wiesen, so dass der konkurrenzschwache Große Wiesenknopf, die Eiablage-, Nektar- und Raupenfutterpflanze des ersten Stadium, sich gut entwickeln kann und in der Flugphase der Schmetterlinge, ab Ende Juni, seine Blütenknospen austreibt.

Heller-Wiesenknopf-Ameisenbläuling bei der Eiablage an einer Knospe des Großen Wiesenknopfes.

In Südhessen gibt es nur noch wenige Vorkommen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, eines der am längsten bekannten und regelmäßig beobachteten Vorkommen befindet sich zwischen Schlierbach und Eulsbach im Odenwald. Wir konnten dort noch stabile Vorkommen bis Mitte der 90er Jahre feststellen, mit z.T. bis 100 Falter, danach nahm der Bestand alljährlich und kontinuierlich durch ungünstige Mahdtermine und Düngung ab. So stellen Mahdtermine im Juni bis September meist einen Totalausfall für die Art dar, da die Falter nur wenige Wochen leben. In den letzten 10 Jahren gelangen in der Flugperiode der Falter, diese erstreckt sich von Ende Juni bis Ende August, nur noch wenige Sichtungen, selten mehr als Einzeltiere, die Art stand somit kurz vor dem Erlöschen in einem der wichtigsten Vorkommensgebiete in Hessen.

Hohe Staudendichte des Großen Wiesenknopfes nach günstiger Mahd.

Bereits im ersten Jahr mit günstiger ersten Mahd Ende Mai und hoher Staudendichte des Großen Wiesenknopfs sowie einem günstigen Blütebeginn Ende Juni waren es 3 Falter der seltenen Art in dem etwa 7ha großen Wiesenareal, so viele, wie seit Jahren nicht mehr. Bei einer aktuell erneuten Zählung in der Hauptflugphase am 18. Juli konnten wir über 20 Falter des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling zählen sowie 10 Falter der Geschwisterart, des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling, dessen Hauptflugphase noch bevorsteht. Erfasst wurde im sogenannten Vollzensus, somit auf ganzer Fläche. Das bedeutet, dass die spezifischen Wirtsameisen, wo sich die Raupen ernähren und später verpuppen, genügend Nester in den Wiesenarealen aufbauen und bei gutem Blütenangebot des essentiell benötigten Großen Wiesenknopfs, die Falter nicht abwandern, sondern innerhalb der Flächen sich fortpflanzen und schnell wieder hohe Dichten aufbauen können. Somit konnte belegt werden, wie entscheidend die Mahdzeitpunkte für eine günstige Blüte zum Zeitpunkt des Schlupfs der Falter sind und wie schnell sogar fast erloschene Bestände regenerieren können und von Sinkpopulationen wieder zu Quellpopulationen innerhalb eines Jahres aufsteigen können. Bei Wald-Michelbach und Mitlechtern haben Landwirte ganz offensichtlich noch nicht mitgemacht beim Schutz und Erhalt des seltenen Falters und zum schlechtesten Zeitpunkt Ende Juni gemäht, so dass dort, bis jetzt kein Großer Wiesenknopf blüht und der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling hier keine Chance hat und nur über Zuwanderung von außen und bei besseren Bedingungen die Fläche erneut besiedeln kann. Damit dies gelingt, braucht es ein Netz an Vorkommen, das einen Überschuss (Quellpopulation) an Faltern hervorbringt und über Abwanderung wieder erloschene Gebiete besiedelt werden können.

Auch der Blutweiderich und die Kleine Braunelle dienen dem Hellen-Wiesenknopf-Ameisenbläuling als Nektarquelle.

Deutschland und insbesondere Hessen hat eine besondere Verantwortung für den Hellen- und Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Die Vorkommen der beiden Arten stehen eigentlich unter strengem Schutz. Beide Arten sind in den Anhängen II+IV der FFH-Richtlinie gelistet, was den höchstmöglichen Schutz einer Art bedeutet. Anhang II besagt, dass die besten Gebiete für die Art spezifisch zu erhalten und zu entwickeln sind und in keinem Fall sich der Erhaltungszustand verschlechtern darf, sondern in einen günstigen überführt werden soll. Schaut man sich die hessischen und badischen Monitoringberichte an, erkennt man das bisherige behördliche Scheitern, denn nur die Behörden haben Zugang zu den Daten der Bewirtschafter und können Verträge abschließen. Damit es den Bläulingen nicht wie dem Feldhamster ergeht, wo ebenfalls Ende der 90er Jahre die Bestände im Oberrheingraben aufgrund des Mangels an Maßnahmen vollständig erloschen sind und nun mit viel Aufwand wieder Ansiedlungsversuche unternommen werden, braucht es ein rasches, konsequentes und kontinuierliches Handeln der Verantwortlichen. Der ehrenamtliche Naturschutz wird sich, soweit wie erforderlich und möglich einbringen und mitwirken, denn der Erhalt einer Art kostet uns alle ein Vielfaches weniger als Wiederansiedlungsprojekte, letztere oft ohne langfristigen Erfolg. Da die Zucht der Ameisenbläulinge aufgrund der komplexen Lebensweise nicht praktikabel ist, gilt es diese unter allen Umständen in ihren letzten Vorkommensgebieten zu erhalten.

Wespenspinne

Der frühe erste Mahdtermin begünstigt zudem zahlreiche weitere Arten, so finden sich in den frischen bis wechselfeuchten Wiesen hohe Dichte der Sumpfschrecke, Wespenspinne und zahlreiche weitere Schmetterlingsarten. Mahdtermine, wie häufig in den wärmsten und trockensten Monaten im Juli/August von den Landwirten durchgeführt führen aufgrund des schnellen Abtrocknens der Böden zur eheblichen Reduktion der Nässe liebenden Wirtsameisen der Bläulinge sowie zum Absterben von Larven der Sumpfschrecke, so dass die Populationen in derart bewirtschafteten wechselfeuchten Wiesen oft stark degradiert und die Wiesen artenarm sind. Findet dann die Mahd zudem mit Kreiselmähwerk statt, werden die Insekten vom Boden und dem Bewuchs ins Mähwerk gezogen und zerschreddert, so dass nach einer Mahd kaum mehr als 20% der Insektenbiomasse verbleiben.

Sumpfschrecke profitiert ebenfalls vom Mahdtermin im Mai und einer weiteren späten Mahd im September

Spanische Flagge - Schmetterling des Jahres 2025 nur selten findet man sie an den Blütenköpfen des Großen Wiesenknopfs

Raupe des Nachtkerzenschwärmers einer weiteren seltenen und europarechtlich streng geschützten Art die von den Mahdzeitpunkten für die Bläulinge profitiert und die Wiesengräben mit Weidenröschen und Nachtkerzen besiedeln kann.

14.05.2025 - Neue Infotafeln am Heppenheimer Schlossberg

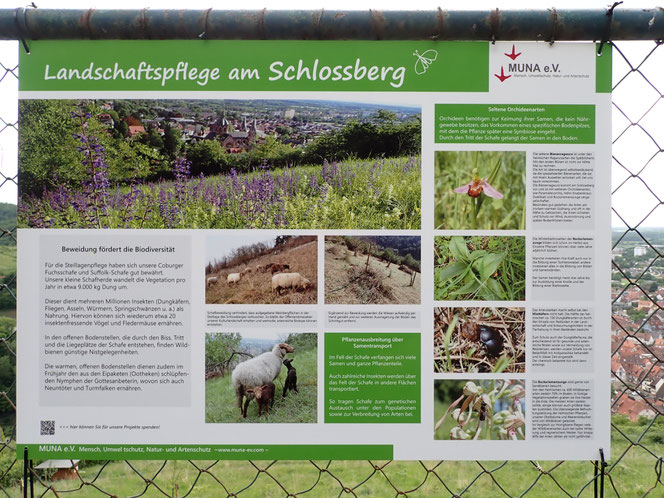

Vergangene Woche haben wir an unserer neuen Fläche am Heppenheimer Schlossberg zwei Infotafeln, die von uns gestaltet wurden, angebracht.

Wir freuen uns sehr, dass die beiden Tafeln bei den zahlreichen Besuchern des Kanonen- und Drosselbergweges schon regen Anklang finden und interessiert betrachtet und gelesen werden. Anschaulich zeigen diverse Aufnahmen mit kurzen Erklärungen die hohe Artenvielfalt unserer Magerwiesen auf, zudem kann man sich über die spezielle Pflege der Flächen informieren.

Weiterhin zeigen die Tafeln den positiven Einfluss extensiver Beweidung, mit Offenhaltung der Flächen sowie des Bodens durch den Tritt der Schafe, auf die Biodiversität.

Beispielsweise siedeln von den heimischen etwa 600 Wildbienenarten 70% im Boden. In lückige Vegetationsstellen graben sie ihre Nester in die Erde. Die meisten Arten siedeln solitär, doch können einige auch größere Staaten, ähnlich wie die Honigbiene, ausbilden. Die überwiegende Befruchtungsleistung der heimischen Pflanzen aber auch unserer Obstbäume und Beerensträucher wird von Wildbienen geleistet. Im Vergleich zur Honigbiene fliegen viele der Wildbienenarten auch bei kalter Witterung und regnerischem Wetter. Nur knapp 40% der Arten zählen als nicht gefährdet. Auch hier ist der Hauptgrund der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die im Falle von Insektiziden die Bienen direkt töten oder beim Einsatz von Herbiziden die Artenvielfalt unter den Pflanzen reduzieren.

Das Artensterben macht selbst bei Mistkäfern nicht halt. Die Hälfte der heimischen etwa 100 Dungkäferarten ist durch den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft und Entwurmungsmitteln in der Tierhaltung vom Aussterben bedroht. Zum Schutz auch der Dungkäferfauna, die entscheidend ist für gesunde und artenreiche Böden, sowie zur Vermeidung von Resistenzen werden unsere Schafe nur im Bedarfsfall mit Antiparasitika behandelt und in dieser Zeit eingestallt. Der chemisch belastet Kot wird dann entsorgt. So kommen bei unserer rücksichtsvollen und naturnahen Art der Tierhaltung noch etwa 30 Dungkäferarten vor, die den Kot in kurzer Zeit in den Boden einarbeiten und den Pflanzen zur Verfügung stellen.

Schachbrettfalter, Dunkle Erdhummel und Gelbbindige Furchenbiene beim Nektartrinken an Skabiosen-Flockenblume. Lebensraum finden die Arten nur dort, wo die Wiesen nicht gleichförmig geschnitten oder intensiv beweidet werden, sondern ein Mosaik an Vegetationsstrukturen vorhanden bleibt, wo ganzjährig Blumen blühen und höhere grasig-krautige Bestände den Ruhestadien (Puppen, Gespinst, Ei, Larve, Imagines) der Insekten als Überwinterungsort dienen.

16.03.2025 - Neue Verlustursachen unter Amphibien

Wir finden vermehrt Hinweise auf neue Verlustursachen unter Amphibien, die lokal ganze Bestände dezimieren. Aktuell suchen wir ein Labor, das in der Lage ist, die Todesursache und die krankhaften Symptome, wie zitternde Bewegungen, sich auf den Rücken drehen, Krampfanfälle, untypisches akinetisches Verhalten vor allem beim Teichmolch zu untersuchen. Labortests auf herkömmliche Pathogene verliefen bisher negativ.

Wer ebenfalls sich abnormal verhaltende Amphibien findet, kann sich bei uns melden. Auch äußerlich unversehrte, aber tote Tiere sollten untersucht werden. Vermutlich muss die Stichprobe hoch genug sein, um die Ursache erkennen zu können.

15.03.2025 - Frühjahrsbeweidung am Heppenheimer Schlossberg

Unsere neu erworbene Fläche am Heppenheimer Schlossberg wird aktuell von unseren Schafen beweidet. Die einjährige Weinbergbrache wird zusehend interessanter für die Natur. Die Frühjahrs-Schafhaltung zeigt bereits Früchte, so siedelt sich aktuell und wohl erstmals überhaupt ein Brutpaar vom Rotmilan am Schlossberg, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Schafen, an. Ob die Brut erfolgreich wird, dürfte auch vom ebenfalls dort siedelnden Uhu abhängen. Am Mangel an Käfern, Heuschrecken und Mäusen wird es nicht liegen.

Aktuelles 2024

16.11.2024 - Kein Gewerbegebiet in Affolterbach

Die Gemeinde Wald-Michelbach unter ihrem Oberhaupt Sascha Weber will nach über 30 Jahren einen schon damals fragwürdig beschlossenen B-Plan eines Gewerbegebietes in der Ulfenbachaue baurechtlich umsetzen. Hierbei kam es unangekündigt zu vorbereitenden Maßnahmen, wie der Mahd einer ökologisch wertvollen Schilffläche mit dem Vorkommen mehrerer vom Aussterben bedrohter Vogelarten, wie dem Braunkehlchen und der Bekassine.

Über 50 weitere Brutvogelarten wurden in dem Gebiet nachgewiesen, darunter zahlreiche weitere Arten der Roten Liste, wie die Krickente, Waldwasserläufer und Wasserralle, die verdeutlichen, dass das Gebiet ein Naturschutzgebiet ist, aber sicher kein Gewerbegebiet.

Die Gemeinde, sowie die Behörden einschließlich politischer Verantwortungsträger und das hessische Umweltministerium wurden von uns aufgefordert diesen drohenden Umweltskandal abzuwenden. Wir wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass das Naturschutzgesetz und artenschutzrechtliche Vorgaben auch bei bestehenden B-Plänen einzuhalten sind und im vorliegenden Fall umfangreiche vorgezogene und zwingend funktionsfähige Ersatzmaßnahmen vor Eingriff in derartige Flächen nachzuweisen sind. Im vorliegenden Fall wird dies aber nicht möglich sein, da traditionelle Ganzjahresvorkommen mit Rast und Brut der Bekassine, als auch das wohl letzte Brutpaar vom Braunkehlchen in Südhessen nicht ersetzt werden können, sondern nur über viele Jahre bis Jahrzehnte in gleichartiger Weise und störungsfreien Räumen wiederhergestellt werden könnten.

So stellt sich die Frage, wenn man ein derartiges Gebiet im räumlichen Umfeld und im Verhältnis 1:2 wiederherstellen müsste, dann muss man, ökonomisch und ökologisch nachgedacht derartige Eingriffe lieber sein lassen und behält in den Moorböden zusätzlich klimaschädigende Gase zurück. Bei Entwässerungsmaßnahmen und Bodeneingriffen wird tonnenweise Kohlenstoff freigesetzt, der mit Sauerstoff oxidiert und sich zu CO2 verbindet, sowie das 300mal klimaschädlichere Lachgas, das in derartigen stabilen Ökosystemen, Röhrichtbeständen, Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren, sämtliche nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope, dauerhaft gebunden wird.

Die Gemeinde als auch alle weiteren in dem Verfahren beteiligten Politiker und Behörden wurden daher von uns aufgefordert sich für eine nachhaltige Nutzung, im Interesse von uns allen und nachfolgender Generationen für den Klimaschutz als auch für die Artenvielfalt zu entscheiden und das Gebiet als Naturschutzgebiet auszuweisen.

Bilder zeigen Bekassine, Krickente und Braunkehlchen. Bilder Wolfgang Wenner (NABU-Wald Michelbach) und Dirk Bernd (MUNA); Braunkehlchen Archivbilder VB.

Da jetzt das von der Gemeinde gemähte Schilf als Schutz für die Bekassinen fehlt, sind die traditionell an ihren Rastplatz gebundenen Bekassinen weiträumig gut sichtbar für den Fuchs. Hierdurch steigt das Tötungsrisiko erheblich.

Wir werden die Behörden auffordern mit Stromlitzen, wie im Rahmen der Schweinepest üblich, den Fuchs aus dem Rastplatzbereich fernzuhalten.

Flug einer Bekassine über den Rastplatz.Videos mit Wärmebildkamera aufgenommen.

Rastbestand der Bekassinen vor dem Auftauchen des Fuchses.

Fuchs im Rastplatzbereich.

23.07.2024 - Überlebenskampf der letzten ihrer Art

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Dem Hellen und Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling geht es so schlecht wie nie zuvor. Die Entwicklung der Raupen hängt mit dem Blühzeitpunkt des Großen-Wiesenknopf zusammen. Die Flugzeit der Falter, in der Nahrungsaufnahme, Eiablage und Raupenentwicklung an der Pflanze stattfindet, reicht von Ende Juni bis September. Durch die feuchte Witterung in 2024 finden weiträumige Wiesenmahden im Juli statt, was ein Totalausfall für die seltenen Schmetterlinge bedeutet. Hier braucht es den Einsatz der Landnutzer und Behörden, die mit entsprechenden Fördergeldern dem Aussterben der Arten entgegenwirken.

Dem Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling geht es von den Geschwisterarten am schlechtesten, so konnten wir nur noch vier vergleichsweise individuenreiche Vorkommen in Südhessen feststellen, die anderen sind zerstört oder es finden sich nur noch wenige Falter pro Fläche. Da sich das Verbreitungsgebiet der Falter überwiegend auf Deutschland beschränkt, tragen wir eine besondere Verantwortung zur Erhaltung der Arten, was auch die FFH-Richtlinie so vorsieht. Eigentlich darf der sogenannte Erhaltungszustand der Arten sich nicht verschlechtern, sondern soll günstig werden, davon sind beide Falter weit entfernt. Aktuell kann man das Aussterben vom Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling verfolgen. Ohne behördliches Handeln werden wir ihn verlieren, aufgefordert wurden die Behörden seit Langem, die Flächen, wo die Arten vorkommen sind bekannt!

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling

23.07.2024 - Kreuzkröten Hüpferlinge in den Gewässern bei Hüttenfeld

Die Kreuzkröten bei Hüttenfeld haben vor 3 Wochen zum zweiten Mal in diesem Jahr abgelaicht, bisher konnten etwa 2.000 kleine Kreuzkröten-Hüpferlinge die neu angelegten Gewässer verlassen.

Ein schöner Erfolg für die Natur und die Artenvielfalt um Hüttenfeld. Mit Spannung bleibt abzuwarten wie viele der kleinen Kröten überleben und die Gewässer in 2026 als erwachsene Kröten wieder aufsuchen werden.

19.05.2024 - Seltene, geschützte Arten fühlen sich wohl auf unseren Flächen am Heppenheimer Schlossberg

Die wärmeliebende Zaunammer besiedelt in diesem Jahr wieder mit 5 Revieren ihr Areal am Heppenheimer Schlossberg. Schon im zeitigen Frühjahr hatte ein Zaunammer-Männchen, wie schon in den Jahren zuvor, sein Revier auf unseren beweideten Flächen besetzt und wir konnten in den vergangenen Tagen eine erfolgreiche Brut dokumentieren.

Dieser Zaunammer-Ästling hat sich eine gute Deckung in einer Brombeerhecke am Rande unserer Flächen gesucht, noch sind seine Flugkünste überschaubar. Seine Geschwister riefen verteilt in dichtem Buschwerk sitzend, die beiden Elternvögel fütterten eifrig.

Die Teilbereiche mit Halbtrockenrasen und Magerwiesen sind in diesem Jahr besonders reich an Orchideen, so entwickelten sich fast 500 Bocksriemenzungen, Bienen-Ragwurz und Knabenkräuter. Die zeitweise Beweidung mit Schafen in geringer Dichte hilft den konkurrenzschwachen Arten, so dass auch seltene Arten, wie Schmalblütige Traubenhyazinthe und verschiedene Sommerwurzarten mittlerweile in der Fläche vorkommen.

Die Bocksriemenzunge wird gerne von Sandbienennarten besucht.

Die seltene Bienenragwurz ist die Spätblüherin unter den heimischen Ragwurzarten, mit den ersten Blüten ist nicht vor Mitte Mai zu rechnen. Sie gedeiht auf nährstoffarmen, basen- oder kalkreichen Böden, typischerweise auf Halbtrockenrasen, Magerwiesen sowie in lichten Wäldern. Auch Vorkommen auf noch jungen Brachen oder inmitten der Ortschaft sind bekannt. Der Name der seltenen Orchidee leitet sich von den auffälligen Blütenlippen ab, die das Aussehen einer Biene imitieren, die männliche Bienen anlockt (Sexualtäuschblume), um sich zu paaren und hierbei kommt es zur Bestäubung der Blüten. Jedoch findet bei der Bienen-Ragwurz regelmäßig eine Selbstbestäubung statt, da die spezifische Bienenart bei uns nicht vorkommt, die Fruchtansätze sind bei dieser Orchideenart besonders hoch.

Auf unterschiedliche Witterungsschwankungen reagiert die Bienen-Ragwurz als mediterranes Florenelement sehr sensibel und zeigt dann Schwankungen im Blüh- und Standortverhalten. Sind Herbst und Frühjahr eher feucht, zeigt sich die Orchidee blühfreudiger. Da die Winter milder, aber auch niederschlagsreicher werden, kommt dies der Ragwurz zugute.

11.05.2024 - Tatkräftige Unterstützung zweier Betriebe bei der Anlage von Amphibiengewässern

Mit dem Landwirtschaftsbetrieb von Helmut Steinmetz in Lampertheim und dem Fertigrasenbetrieb von Thomas Büchner in Alsbach-Hähnlein haben wir in Hüttenfeld mehrere Gewässer für Amphibien angelegt. Hier siedeln vitale Populationen der Erdkröte und Kreuzkröte. Auch Grünfrösche, Gras- und Springfrosch kommen in den Gewässern vor. In den letzten Jahren trockneten die Gewässer immer wieder zu früh aus, so dass wir unter tatkräftiger Unterstützung o.g. Betriebe die Gewässer vertiefen konnten und z.T. mit Folien auslegten, um zumindest das vollständige Austrocknen zu verhindern und so den z.T. mehrere Monate dauernden Wasseraufenthalt der Kaulquappen bis zur Entwicklung als Hüpferling zu ermöglichen. Die Gewässer wurden bereits nach kurzer Zeit, insbesondere von einer Population der seltenen Kreuzkröte angenommen, deren Entwicklung der Larven nun erfolgreich ablaufen kann. Die Pflege der Gewässer muss alljährlich erfolgen, da gerade die Kreuzkröte vegetationsarme bis vegetationsfreie flache Gewässer benötigt, die über Winter auch trockenfallen müssen.

Vertrockneter Laich war bisher alljährlich ein Problem.

Verdichtung und vertiefen der Senke bis zur tonhaltigen Schicht, hier vor den Erdbeertunneln von Helmut Steinmetz.

Die Verdichtung der Fläche und das Abtragen des Oberbodens lässt Wasser deutlich länger in den Senken stehen, hier im Vorgewende eines Fertigrasenfeldes von Thomas Büchner.

Niederschlagswasser sammelt sich auf dem tonhaltigen Vorgewende, das der Kreuzkröte als Fortpflanzungsgewässer dient.

Kreuzkröten-Männchen im Gewässer lockt mit trällernden Rufen ein Weibchen an.

Kreuzkröten-Paar

Laichschnur der Kreuzkröte in nur wenigen Zentimeter tiefem Wasser, das stets Gefahr läuft trocken zu fallen.

21.04.2024 - Verantwortungsloser Umgang mit einer deutschen Verantwortungsart - dem Rotmilan

Die bestehenden Windkraftanlagen, wie im gut untersuchten Odenwald, schlagen alljährlich so viele Vögel und Fledermäuse aus der Luft, dass es für einzelne Arten mittlerweile eng wird. So ist der bundesweite Niedergang der beiden Fledermausarten Großer Abendsegler und Rauhautfledermaus mit dem Ausbau der Windkraftnutzung korreliert, siehe unsere Veröffentlichungen zu dem Thema.

Am vergangenen Donnerstag wurden Spaziergänger auf einen verletzten Rotmilan im Bereich einer der Wald-Windindustrieflächen im Odenwald aufmerksam, der schwer verletzt zwei Tage später eingefangen werden konnte und aufgrund seiner Verletzungen eingeschläfert werden musste.

Deutschland zählt zu dem Hauptverbreitungsgebiet des Rotmilans, wonach etwa 60% des Weltbestandes zu finden sind. Die Alibimaßnahmen der Landesregierungen oder des Bundes, meist Lippenbekenntnisse und schön lesbare Ideen helfen der Art nicht, wenn jährlich geschätzt 1 Rotmilan pro 2 WKA geschlagen wird. Da es sich überwiegend um die Schlüsselindividuen einer Population handelt, denn meist sind erwachsene Tiere betroffen, geht mit dem Verlust eines der Altvögel auch die Brut verloren, wie im vorliegenden Fall. Funde sind nur die Spitze des Eisberges, denn systematische Untersuchungen finden nicht statt und wo sie stattfanden wurden die Schlagopferzahlen um ein Vielfaches nach oben korrigiert, als von Behördenseite oder den geschriebenen Texten der Industrie, angegeben.

Mittelgebirgsräume, wie der Odenwald, verlieren somit ihre Charakterarten durch den ungezügelten Ausbau mit den sogenannten erneuerbaren Energien. Noch beherbergen unsere Mittelgebirge den überwiegenden Anteil der Brutpopulation des Rotmilans in Deutschland. Gleiches gilt für den Schwarzstorch, von dem wir zwischenzeitlich im Odenwald 15 Brutpaare einschließlich deren Horststandorte kennen. Bei mehreren Greifvogelarten wie dem Mäusebussard, Wespenbussard, den beiden Milanen Rot- und Schwarzmilan, sowie dem Schwarzstorch stellen wir immer wieder Verluste von Revieren im Umfeld von WKA fest. Dies deckt sich gut mit Studien z.B. aus Frankreich, wo die Regierung, im Gegensatz zu Deutschland, einen ganz anderen Weg im Umgang mit WKA einschlägt und für den Ausbau der WKA ein Moratorium verhängt hat. Dies nicht nur aufgrund der unzureichenden Kenntnis über gesundheitliche Schäden durch Kulisseneffekte, Infraschall, Schlagschatten, sondern auch der krebserregenden Stoffe, die in den Anlagen zum Einsatz kommen.

Eine zukunftsfähige und nachhaltige Politik wäre in der Lage tatsächlich zukunftsweisende innovative Technologien (Gezeitenenergie, Wasserstoff, Wasserkraft, Fusionsenergie, Dämmung, Einsparungen u.a.) voranzubringen, anstatt auf eine Technik zu setzen, die unsere Lebensgrundlage, wozu in erster Linie eine vitale biologische Vielfalt zählt, derart zu schädigen, dass auch für uns ein dauerhaftes Überleben, wie wir es kennen, kaum noch realistish ist.

Anstatt mit Milliardensummen an Steuergeldern die Windindustrie zu fördern und hart erkämpfte Naturschutzgesetze weich zu spülen, würde unsere Regierung aber auch die EU besser auf tatsächliche nachhaltige und zukunftsweisende Energiegewinnungstechniken setzen. Was machen jedoch unsere derzeitigen Verantwortungsträger, sie schädigen in verantwortungsloser Weise unsere Zukunft und verkaufen es als Weltrettung für das Klima. Über Millardenprogramme an Fehlinformationen wird dann der Bevölkerung eingeimpft, dass schon alles seine Richtigkeit hat und aus Mangel an Interesse fällt es auch der Mehrheit unter uns noch immer nicht auf.

Unsere geplünderten Wälder mit den falsch angepflanzten Baumarten, was 98% unserer Waldfläche (Wirtschaftswald) in Deutschland betrifft, beherbergen keine vitalen Lebensgemein-schaften und dienen derzeit kaum noch als CO2 Speicher. Die humusarmen landwirtschaftlichen Böden, die durch Stilllegung, Brachejahre, Umweltprogramme profitiert hätten, was auch der Artenvielfalt zugute gekommen wäre, sind bis auf rudimentäre Flächen politisch gestrichen worden und somit ohne Wert den Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu absorbieren. Was bringt dem Schwarzstorch die Anlage von Teichen, wenn gleichzeitig der Biber als optimaler Gewässerbauer geschossen wird. Was bringen dem Rotmilan Horstschutzprogramme, wenn er gleichzeitig an der nächsten WKA erschlagen wird oder auf den durch Solarkollektoren verbauten Wiesen verhungert.

Somit verlieren wir auch weiterhin nachhaltig und in einem nie dagewesenen Ausmaß unsere Artenvielfalt und somit nicht nur eine lebenswerte Zukunft, sondern allgemein unsere Zukunft, da wir ohne gesunde Ökosysteme innerhalb des Artengefüges mitsamt der Schlüssellebensräume wie vitale Wälder, vitale Moore, vitale Böden, vitale Gewässer und deren Artengemeinschaften, ebenfalls nicht überlebensfähig sind.

Lösungen liegen auf der Hand, werden aber nach wie vor zugunsten einzelner Interessensgruppen nicht umgesetzt.

Demzufolge musste man kein Prophet sein, um zu erkennen, dass all die Maßnahmen nicht ausreichen und bis heute die selbstgesteckten Ziele weit verfehlt werden und immer mehr Schäden an den Ökosystemen einen irreversiblen Charakter annehmen.

Zukunftsunfähige Politik wird nicht nur die Roten Listen der Arten füllen und Ökosysteme zum Kippen bringen, sondern führt auch dazu, dass in derartig geschädigten Ökosystemen auch der Mensch mehr und immer früher an Krankheiten leiden wird, was ebenfalls bereits deutlich feststellbar ist.

Somit stellen wir derzeit eine weitere Schädigung der Natur mit vielen Alibimaßnahmen, schwindender Artenvielfalt, mehr Klimaproblemen, verunstalteter Gesetzgebungen, Manipulation der Bevölkerung und steigenden Krankheiten, aber ohne Weitblick und Umdenkungsprozesse fest. Versagt die Politik oder etablierte Organisationen braucht es was Neues.

Wir bleiben in der Hoffnung auf ein Umdenken, ein Erkennen von Konflikten und Umsetzung von tatsächlichen Lösungen und versuchen unseren Beitrag mit gutem Beispiel, dem Schaffen von Wissen und viel Information dazu, zu leisten.

20.03.2024 - Fast weg? Grasfrosch verliert weiträumig Lebensraum

Kaum eine Tierartengruppe ist derzeit so gefährdet wie unsere 21 heimischen Amphibienarten. Einst im Oberrheingraben regelmäßig anzutreffende Arten wie Grasfrosch und Knoblauchkröte sind kaum noch zu finden. Ehemalige Vorkommen dieser Arten mit Laichgesellschaften von 100 Paaren und mehr gibt es kaum noch. Viele Vorkommen sind bereits erloschen oder stehen vor dem Erlöschen. Neben Klimaextremen, wie lange Trockenphasen und Frühjahrstrockenheit setzen den Amphibien vor allem die intensive Landnutzung zu, mit nach wie vor viel zu hohem Pestizid- und Düngemitteleinsatz, zu großen und einheitlich bewirtschafteten Flächen oder Maschineneinsatz im Wald mit all seinen Folgen und der Straßenverkehr sind die Hauptfaktoren des Niedergangs. Geschwächte Immunsysteme, eingeschleppte Krankheitserreger und Beutegreifer, wie der Waschbär können dann die Restbestände zum Erlöschen bringen.

Interessanterweise bietet, im Gegensatz zum bedauerlichen Geschehen im Oberrheingraben, der angrenzende Mittelgebirgsraum Odenwald vielerorts noch stabile Vorkommen vom Grasfrosch, Bergmolch, Fadenmolch, Feuersalamander und Teichmolch, dies häufig im Bereich der wiesengesäumten Bachtäler. Die Arten- und auch individuenreichsten Vorkommen finden sich häufig im Bereich von Biberteichen, wo Grasfrösche in den überstauten Wiesenflächen ablaichen, die Larven günstige Entwicklungsbedingungen vorfinden und später als Hüpferlinge ausreichend Insekten in den Feuchtwiesen finden.

Erfolgen keine Hilfsmaßnahmen, wie die Anlage von Kleinstgewässern in einem Biotopverbund im Oberrheingraben, eine naturnähere Land- und Forstwirtschaft, so werden wir in absehbarer Zeit Arten, wie die einst häufigste Amphibienart, den Grasfrosch, weiträumig verlieren. Der Verlust einer Artengruppe, wie der Amphibien, die eine entscheidende Stellung in der Nahrungskette inne hat, kann ökologisch weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen, was von Mückenplagen und der Ausbreitung von Krankheiten aufgrund des Fehlens von Amphibien in anderen Ländern bereits bekannt ist. Der Springfrosch, noch vor wenigen Jahren nur im Oberrheingraben beheimatet und auch früher nie im Odenwald nachgewiesen, besiedelt nach und nach diesen Mittelgebirgsraum und kann hier mittlerweile an mehreren Stellen über den Vorderen bis Zentralen Odenwald, insbesondere in Waldtümpeln, nachgewiesen werden. Er zählt somit zur einzigen Amphibienart, die im Hinblick auf einen vergrößerten Lebensraum positiv auffällt, wenn auch die Bestände nur gering sind.

Laichplätze vom Grasfrosch mit 200 und mehr Laichballen finden sich auch im Odenwald nur noch selten.

15.01.2024 - Wer kennt das schönste Biberrevier - Preisverleihung

Über die rege Teilnahme an unserer Mitmachaktion "Wer kennt das schönste Biberrevier" haben wir uns sehr gefreut. Vor allem die an den Biberrevieren vorkommende vielfältige Tierwelt, Dammbauten, neu entstandene Biberteiche, wie auch eine Biberfamilie in ihrem Lebensraum wurden von den Teilnehmern in kleinen Fotodokumentationen festgehalten und uns zugesandt.

Zum Abschluss des Wettbewerbs fand nun am vergangenen Samstag als Dank für die Teilnehmer an einem der zahlreichen Biberreviere des Odenwaldes eine Preisverleihung statt.

Trotz der Kälte hatten sich mehrere Teilnehmer am Biberhabitat bei Höchst eingefunden. Bei einem kleinen Rundgang durch das Biberrevier erfuhren die Anwesenden Wissenswertes über den Lebensraum des Bibers, den herausragenden Nutzen des kostenlosen Landschaftsgestalters für die Biodiversität sowie über den hervorragenden Beitrag des Nagers zur Regenrückhaltung und Grundwasseranreicherung, womit der Biber außerdem dem Trockenfallen von Bächen entgegenwirkt.